お気軽にご相談・

お問合わせください

06-6105-9998

営業時間/10~19時(土14時まで)

定休日/水・日・祝

排膿散・排膿湯・排膿散及湯の違い。覚え方。

漢方薬の中には、名前の良く似ているものがあります。

今回は次の3つの漢方薬について解説します。

- 排膿散(はいのうさん)

- 排膿湯(はいのうとう)

- 排膿散及湯(はいのうさんきゅうとう)

- 排膿散と排膿湯を理解することが大切

- 剤型・生薬構成の違いを押さえる

- 効能や使い分けを理解する

排膿散と排膿湯の違いを押さえる

「排膿散」と「排膿湯」の違いを理解しておくのがポイントです。

「排膿散及湯」は、排膿散と排膿湯を単純に足したものなので、この2つをまず理解することが大切です。

違い①:剤型

まず剤型(薬の形状)の違いです。

現在は、排膿散・排膿湯ともに、エキス製剤※が主流ですが、本来は異なります。

※エキス製剤:生薬を煎じて作った液(煎じ液)を乾燥させ、添加物を加え、粉や錠剤にしたもの

排膿散は散剤

排膿散(はいのうさん)は、もともと散剤で作られます。

散剤は「生薬を粉砕して細かな粉にしたもの」です。

排膿散のように、名前に「~散(さん)」が付くものは、基本的に散剤として用いられてきたものです。

(例:当帰芍薬散、安中散)

排膿湯は煎じ薬

排膿湯は、もとは煎じ薬(湯剤)として作られてきました。

名前に「~湯」が付く漢方薬は、基本的に煎じ薬として用いられます。

煎じ薬とは、生薬をお茶のように煮だして飲む薬です。

違い②:構成生薬

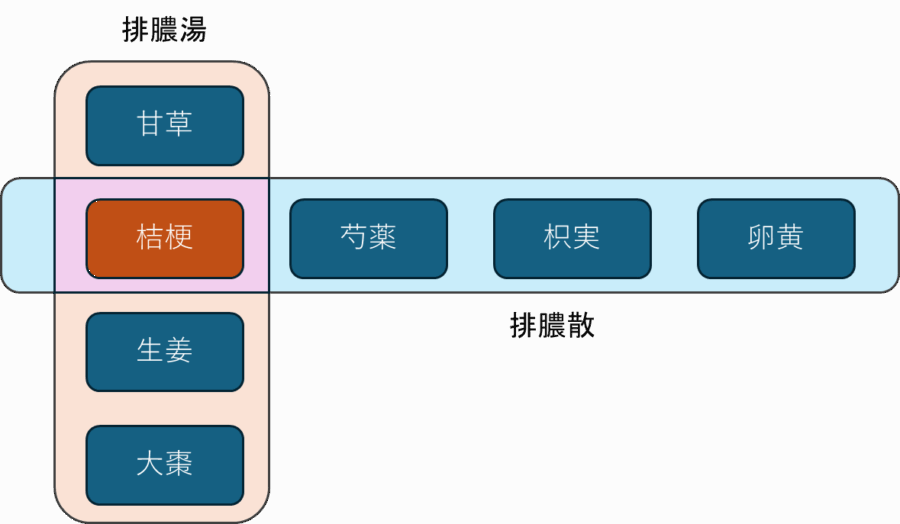

排膿散と排膿湯の構成生薬も、かなり違います。

共通している生薬は、1種類(桔梗)だけです。

| 桔梗 | 枳実 | 芍薬 | (卵黄) | 甘草 | 大棗 | 生姜 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 排膿散 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |

| 排膿湯 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |

排膿散の構成生薬は3種類+卵黄

排膿散は、桔梗・枳実・芍薬を粉末にし、そこに卵黄を加えて飲むのが本来の作り方です。

- 桔梗(ききょう):膿を出す(排膿)

- 枳実(きじつ):気を巡らせ、できものを柔らかくし、炎症や浸潤を取る

- 芍薬(しゃくやく):血を補い、炎症・痛みを取る

- 卵黄(商品には入っていない):血を補う、飲みやすくする

枳実と芍薬の組み合わせは、「枳実芍薬散(きじつしゃくやくさん)」で、産後の腹痛や肺などの化膿性疾患に使います。

ここに、排膿作用のある桔梗を加えることで、より排膿の働きを高めた処方となっています。

なお、芍薬は白芍(びゃくしゃく)と赤芍(せきしゃく)2種類があります。

赤芍には血を巡らせる働きもあるため、本来はこちらを使うのが良いと思われますが、国内では白芍が使われています。

エキス製剤では卵黄は使わない?

卵黄を入れる理由は、栄養(血)を補うほか、生薬の刺激を和らげて飲みやすくするためです。

排膿散は、刺激の強い枳実などがあり、そのままだとかなり飲みづらいですが卵黄が入ると飲みやすくなるようです。

ウチダ和漢薬や杉原達二商店というメーカーから、散剤の排膿散が販売されていますが、どちらも、服用時には卵黄を加えて飲むよう説明書に書かれています。

なお、エキス製剤には卵黄が入っていません。

エキス製剤を作る過程で卵黄が固まってしまうことや、そのままでも飲みやすくなっているためだと思われます。

排膿湯の構成生薬は4種類

排膿湯の構成生薬は、桔梗・甘草・大棗・生姜の4つです。

- 桔梗(ききょう):膿を出す(排膿)

- 甘草(かんぞう):炎症を抑える

- 大棗(たいそう):胃腸の働きを助ける

- 生姜(しょうきょう):胃腸の働きを助ける

桔梗と甘草の組み合わせは、喉の炎症を抑える漢方薬「桔梗湯(ききょうとう)」です。

排膿湯は、桔梗湯よりも桔梗の割合が多く、排膿作用がより強くなっています。

| 桔梗 | 甘草 | 大棗 | 生姜 | |

|---|---|---|---|---|

| 桔梗湯 | 2g | 3g | - | - |

| 排膿湯 | 5g | 3g | 6g | 0.3g |

さらに、排膿湯は胃腸の働きを助ける大棗・生姜も入っており、排膿散と比べて体への負担が少ないと考えらえます。

使い分け

「排膿散」と「排膿湯」は、その名前の通り、膿を排出する目的で作られています。

どちらも中国の古典『金匱要略』が原点ですが、具体的な適応は記されていません。

そこで、生薬構成や現代の添付文書をもとに効能を整理すると次のようになります。

症状が強い・実証→排膿散

排膿散は、作用の強い枳実が入っているため、比較的体力のある(胃腸が丈夫、実証)人向けです。

化膿や、患部がジクジクしているなどの皮膚疾患や歯肉炎・扁桃炎などに使います。

体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症:化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

症状が緩やか・虚証→排膿湯

排膿湯は、症状が比較的初期であったり緩やかな場合に適しています。

大棗や生姜のような胃を守る生薬が含まれており、体力がない(胃腸が弱い、虚証)人向けと言えます。

効能効果は、化膿性皮膚疾患・歯肉炎・扁桃炎の初期または軽いものとありますが、生薬構成から、とくに扁桃腺や気管支の炎症に適していると考えられます。

体力中等度以下で、患部が化膿するものの次の諸症:化膿性皮膚疾患・歯肉炎・扁桃炎の初期または軽いもの

判断が難しい場合→排膿散及湯

どっちを使うか判断が難しい場合は、排膿散と排膿湯を合わせた「排膿散及湯」が便利です。

2つの処方を合わせることによって、広くカバーできるため、これ一つでほとんど対応が可能です。

しかも排膿散及湯は、体力に関係なく使えます。

化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

なお、病院では一般的に使われている医療用漢方エキス製剤は、排膿散や排膿湯はなく、排膿散及湯だけです。

覚え方

各生薬構成を覚えやすいように考えてみましたので、よろしければ参考にしてください。もっと良いのがあればご助言ください。。

排膿散の覚え方(ゴロ)

「できものを、シャキッと散らす」

- シャキッ:シャクヤク・キキョウ・キジツ

- 散らす:排膿散

また、排膿散の「さん」から、基本の生薬は3種類あることをイメージ。

そして飲みやすくするため服用時に卵黄1個を加えます(散剤のみ)。

排膿湯の覚え方(ゴロ)

①「ノート投げられ教官大ショック」

- ノート:排膿湯(はいのうとう)

- 教官大ショック:キキョウ・カンゾウ・タイソウ・ショウキョウ

②「ガキ大将に「はい、ノート」(を渡す)」

- ガキ大将:カンゾウ・キキョウ・タイソウ・ショウキョウ

- はい、ノート:排膿湯

排膿散及湯の覚え方

排膿散及湯は、排膿散および(及び)排膿湯の略です。

つまり、排膿散と排膿湯を合わせたものです。

ただし、煎じ薬(湯剤)のため卵黄は入りません。

排膿湯と排膿散さえ覚えておけば、排膿散及湯の構成生薬は大丈夫でしょう。